미국과 한국이 관세 협상을 통해 제약바이오 분야에 대한 우려가 일부 해소됐으나 여전히 불분명한 부분이 많은 것으로 나타났다.

국가별 협상을 통해 일부 품목에 대한 관세는 15%로 한정됐으나 다른 나라와 협상 결과에 따라 한국에 미치는 영향은 달라지기 때문이다.

24일 김혁중(사진) 대외경제정책연구원 부연구위원은 제약바이오협회에서 열린 커뮤니케이션포럼에서 '트럼프 2기 정책 변화와 한미 관세협상에 따른 제약바이오 산업의 기회와 위험 요인'을 주제로 발표를 진행했다.

제약바이오 분야에 대한 관세는 큰 틀에서 보면 제232조에 의해 부과되는 관세와 상호 관세로 나뉜다.

제232조에 의해 부과되는 관세 품목은 Annex2로 분류되며 국가별 협상 관계없이 상호관세에서 제외되는 품목이다. Annex3로 분류되는 품목은 협상에 따라 국가에 따라 상호관세에서 제외될 수도 있는 품목이다.

한국은 미국과 관세협상을 통해 제232조 제약 및 원료품 관세 부과율은 15%다. 비특허 대상인 제품에 대해 관세협상이 면제될 것으로 예상된다. 김 부연구위원은 바이오시밀러 역시 제네릭이 포함돼 관세 면제가 될 것으로 예측하고 있다.

하지만 제232조 관세에 대해 한국, EU, 일본은 15%가 부과되지만 다른 나라에 매겨지는 관세율에 따라 한국에 미치는 영향이 천지차이다.

관세율을 보면 트럼프 대통령은 20~250%로 다양한 숫자를 제시한 바 있으나 아직까지 어떻게 결정될 지는 미지수다.

김 부연구위원은 "만약 Annex2와 Annex3에서 제약제품에 해당하는 부분에 제232조 관세를 부과하면 15% 관세율 적용하는 것 외에 합의에 큰 의미가 없다"고 말했다.

이어 "그나마 합리적으로 생각해보면 Annex2 품목 정도가 제232조 관세 대상이고, 제네릭을 비롯한 비특허대상 의약품은 제232조 관세 영향권에서 벗어날 것이라고 예상해 볼 수 있다"고 설명했다.

제약바이오에 대한 관세 부과는 아직도 불확실성이 큰 만큼 언제 시행될 지 조차 여전히 미지수다. 다만 법률적으로 제232조 조사 개시한 4월 1일에서 270일 내 대통령에 조사 보고서를 제출해야 하며 대통령은 보고서 받고 90일 내 결정해야 한다는 조항이 있다. 이 같은 기준에 늦어도 내년 4월이면 관세 부과가 결정돼야 한다.

이 기간 내 관세부과 정도를 결정할 수도 있으나 의약품 분야의 경우 민감한 부분이 많은 만큼 관세부과에서 제외될 여지도 있는 것으로 김 연구위원은 보고 있다.

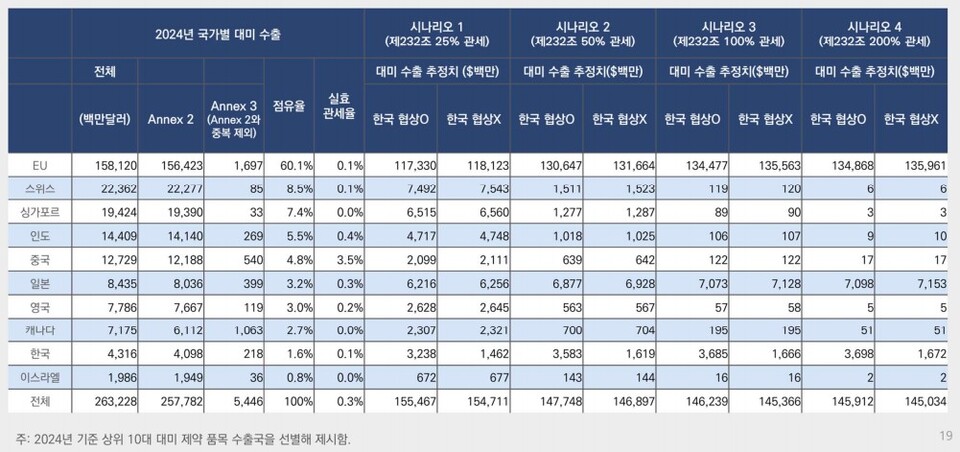

김 부연구위원은 국가별 관세부과에 대한 영향을 분석한 결과도 내놨다. 분석 자료에 따르면 자랑 현실적인 시나리오인 제232조 25% 관세부과를 가정했을 때 한국은 18억달러 정도의 미국 관세 부과로 인한 손해를 절감할 수 있다.

다른 나라가 한국보다 10% 이상 높은 관세율을 부과한 영향이다. 다만 한국 역시 관세로 인한 대미 수출액은 큰 폭의 감소가 불가피한 만큼 관세부과로 인한 이익이 생기는 것은 아닌 것으로 봤다.

그는 "한국은 제232조 관세가 상승할수록 더욱 이득을 보긴 하지만 관세율이 50%를 상회하는 극단적인 상황에서 실익이 크게 증가하지 않는다"며 "제약바이오 산업의 경우 25% 관세만 부과해도 괴멸적인 타격이 예상된다"고 덧붙였다.